Pasamuhan Alit Kebudayaan Bali, Pariwisata dan Budaya Harus Saling Menghidupi

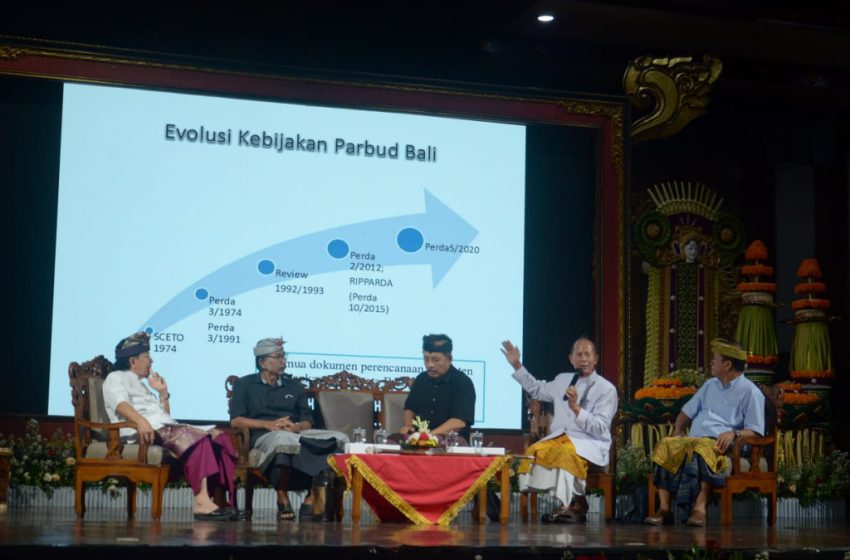

PASAMUHAN – Para narasumber memaparkan materi dalam acara pasamuhan alit Majelis Kebudayaan Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Rabu (22/10).

DENPASAR – baliprawara.com

Majelis Kebudayaan Bali (MKB) bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyelenggarakan Pasamuhan Alit Kebudayaan Bali (PAKB) 2025 pada 22–23 Oktober 2025. Forum ini mengangkat tema: “Menjaga Tanah Bali dan Ketahanan Budaya dalam Industri Pariwisata Bali.”

Acara dibuka di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (22/10), dihadiri oleh berbagai unsur—budayawan, seniman, tokoh adat, akademisi, pemerintah, hingga penggiat lingkungan. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyusun arah baru pembangunan kebudayaan Bali di tengah tekanan modernisasi dan pariwisata masif.

Ketua Harian MKB, Prof. Dr. I Komang Sudirga, menyatakan bahwa pariwisata telah membawa gemerlap global, tetapi di baliknya terdapat kekhawatiran terhadap terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Bali membangun rasa jengah, wirang, dan militansi kultural dalam menjaga tanah dan budaya.

“Menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan, kita perlu membangun rasa militansi, sutindih, wirang, dan jengah atas tanah dan kebudyaan Bali jika tidak ingin menghadapi penyesalan kemudian,” tegasnya.

Revitalisasi dan Reinterpretasi

Pariwisata Budaya

Dalam pemaparannya, Ida Pandita Mpu Brahmananda (Prof. I Gede Pitana) menekankan bahwa pariwisata budaya Bali sudah melenceng dari prinsip awal yang menyeimbangkan budaya, sosial, dan lingkungan. Ia mengingatkan kembali pesan lama dari masterplan SCETO 1974: “Don’t change Bali, let Bali change the visitors.”

Namun kini, pariwisata dikendalikan oleh pasar dan investor, menyebabkan ketimpangan antarwilayah, komersialisasi budaya, dan degradasi nilai. Pendekatan dikotomis antara budaya dan pariwisata pun dikritiknya—menurutnya, keduanya harus saling menghidupi.

“Pariwisata dan budaya tidak semestinya saling meniadakan, melainkan saling menghidupi. Pariwisata budaya justru bisa menjadi sarana pelestarian warisan budaya, jika dikelola dengan nilai dan taksu Bali,” tegasnya.

Ia menyerukan tata kelola terpadu berbasis pulau: “One island, one management” agar pembangunan tidak timpang dan tetap berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Kepemilikan Tanah

dan Krisis Identitas

Mantan Hakim Konstitusi, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, dalam topik “Menjaga Tanah dan Manusia Bali”, mengungkap fakta mengkhawatirkan: orang Bali kini mulai tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri. Harga tanah yang melonjak dan penguasaan asing semakin menjauhkan akses orang Bali terhadap lahannya.

Ia menekankan bahwa ancaman utama Bali bukan dari luar, melainkan dari dalam—jika tidak segera disadari, orang Bali akan menjadi “tamu di tanah sendiri.”

Selain itu, Palguna memaparkan krisis multidimensi: kemiskinan ekstrem, krisis air, kemacetan, sampah, hingga beban upacara adat yang tinggi. Struktur ekonomi Bali yang sangat bergantung pada pariwisata (80% PDRB) membuat Bali rapuh terhadap gejolak.

Namun, Palguna melihat harapan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa adat, asalkan dikelola dengan baik. Ia bahkan mengusulkan reformasi pemerintahan dengan menjadikan provinsi Bali sebagai satu-satunya daerah otonom, agar pembangunan terintegrasi secara kultural dan ekologis.

Di akhir, ia mengingatkan agar desa adat tidak dijadikan alat politik. Desa adat harus tetap menjadi benteng spiritual dan sosial Bali.

Ia menegaskan, menjaga desa adat berarti menjaga fungsi peradaban Bali itu sendiri. “Kalau desa adat rusak, maka rusaklah seluruh tatanan sosial dan spiritual Bali.”

Desa Adat dan Subak

sebagai Pilar Budaya

Akademisi Prof. Dr. Wayan P. Windia, menyebut bahwa keberlangsungan budaya Bali tergantung pada tiga unsur: agama Hindu, krama Bali, dan tanah Bali. Tanpa salah satu dari ini, budaya Bali akan terancam hilang.

Windia menekankan peran penting desa adat dan subak sebagai dua sistem lokal yang mengatur kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis. Meski sudah diatur dalam undang-undang dan perda, dukungan anggaran pemerintah terhadap keduanya dinilai masih lemah, termasuk dari pungutan wisatawan asing yang belum jelas penggunaannya.

Ketimpangan juga terjadi dalam alokasi dana pelestarian budaya. Banyak anggaran untuk seni pertunjukan, sementara aspek penting seperti bahasa, aksara, dan pengetahuan lokal cenderung terabaikan. Padahal, menurutnya, roh budaya Bali ada di bahasa dan pengetahuan lokal.

Windia menyoroti masalah serius: alih fungsi lahan dan migrasi yang tak terkendali. Ia menyebut, jumlah krama Bali yang lahir tiap tahun setara dengan jumlah pendatang baru. Ini berpotensi menggerus keseimbangan sosial dan ruang hidup.

Ia merekomendasikan: edukasi untuk masyarakat adat, validasi data penduduk (krama Bali), kebijakan tegas alih fungsi lahan, dan transparansi anggaran pelestarian budaya.

Desa Budaya: Strategi

Kedaulatan Budaya Bali

Prof. Dr. I Made Bandem mengusulkan strategi baru: Desa Budaya. Konsep ini bertujuan memperkuat desa adat melalui pengelolaan budaya, pendidikan, ketahanan tradisi, dan ekonomi kreatif.

Bandem menyatakan bahwa Desa Budaya adalah implementasi nyata dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai dan kesejahteraan. Desa Budaya bertumpu pada tiga pilar: Warisan budaya (benda dan tak benda), SDM dan lembaga kebudayaan lokal, Ketahanan budaya dan ekonomi kreatif desa.

Bali, kata Bandem, memiliki modal budaya luar biasa: dari tari-tarian yang diakui UNESCO, hingga sistem subak yang juga jadi warisan dunia. Tapi pengakuan itu bukan akhir, melainkan tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya.

Ia mendorong optimalisasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes dan BUPPDA (Badan Usaha Pelaksana Pariwisata Desa Adat), serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, termasuk seni pertunjukan, kriya, kuliner, konten digital, hingga desain berbasis nilai-nilai Bali.

“Pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) harus menjadi model utama. Keuntungan pariwisata harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya investor,” tegasnya.

Menurut Bandem, jika desa kuat dalam budaya, maka Bali berdaulat. Jika desa kehilangan rohnya, Bali kehilangan jiwanya.

Hari kedua pasamuhan, Kamis (23/10) hari ini akan diisi oleh generasi muda dan pegiat budaya dalam format talkshow. Tujuannya untuk merumuskan solusi kreatif yang relevan dengan tantangan generasi masa kini dan mendatang.

Prof. Sudirga selaku Ketua Harian MKB menambahkan, Pasamuhan Alit Kebudayaan Bali 2025 diharapkan menghasilkan rumusan rekomendasi. “Pertimbangan, saran dan masukan dari para pakar dan seluruh peserta pasamuhan, selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga, melestarikan, serta mengadaptasikan warisan budaya Bali,” tandasnya. (MBP2)